|

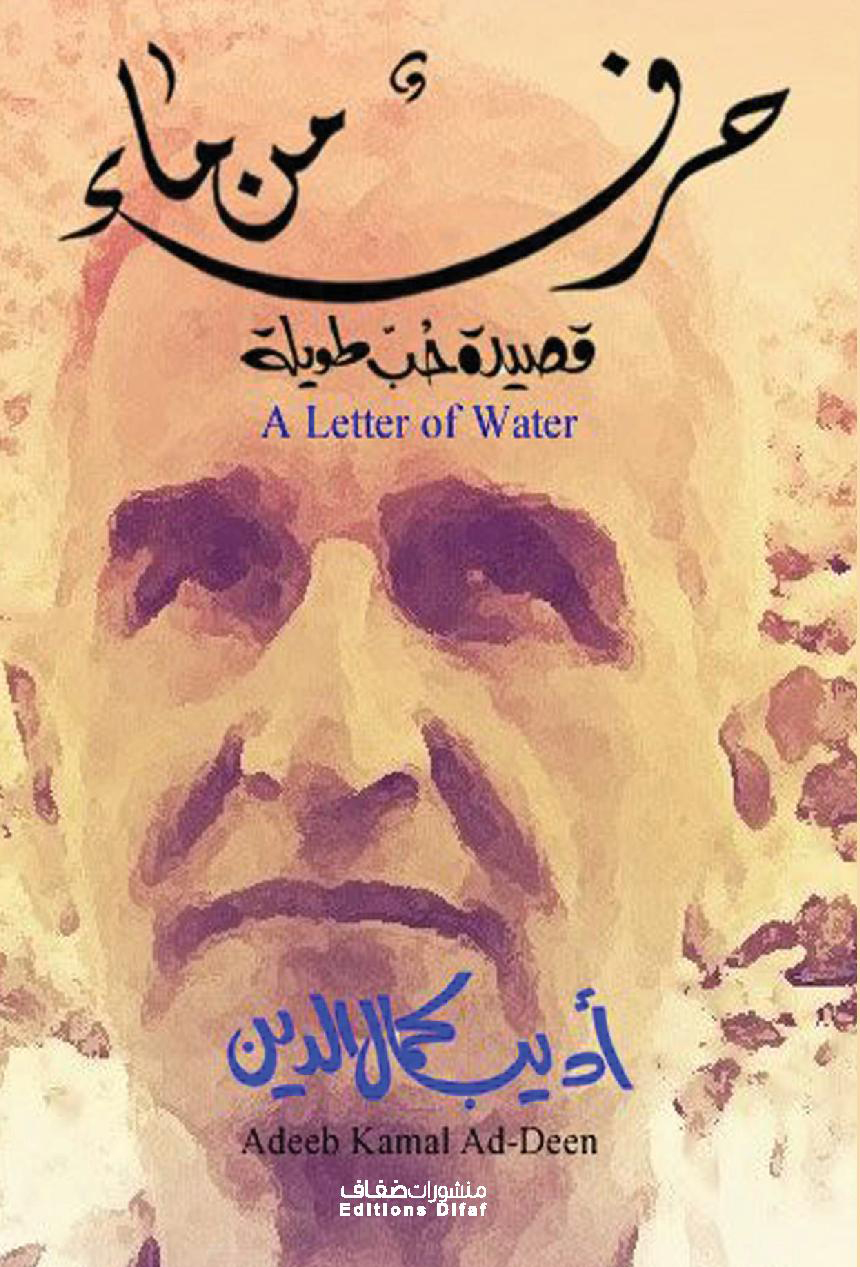

في أحدث دواوينه الشعرية

(حرف

من ماء)

الصادر عن منشورات ضفاف في بيروت

2016،

يواصل الشاعر العراقي أديب كمال

الدّين

(بابل

1953)،

منجزه الأدبي ورحلته في مدار الكلمة

والصورة الشعّرية، مُستنيراً بالمعجم

الغزلي وروحه، وضوء حروفه الساطعة في

دروب العاشقين، إذ تتغلّف نصوص

الديوان التي تتجاوز الأربعين نصّاً

شعرياً، بثيمة العشق، وصوت العاشق

وتجاربه

المتعددة مع المرأة.

فالاشتغال على ثيمة شعرية مهيمنة على

كامل الديوان، يدلّ على حضور الوعي،

وقصديّة سير الكتابة بهذا الأسلوب، من

لدن الشاعر، العارف باتجاه الريح التي

تسيّر لغته، فالديوان عند شعراء بمنجز

أديب كمال الدين

ليس مجرّد تجميع لقصائد كُتبت خلال

حقب زمنية متباعدة، وإنّما هدف إبداعي

مقصود، ومشروع كتابة طويل الأمد، إذ

قلّما يصادفك ديوانك شعري

يبتغي ثيمة شعرية واحدة، لكن بتقسيمات

على تضاريس النصوص، إذ يتميّز ديوان

(حرف

من ماء)

بهذه الميزة، ثيمة كبرى، وأخريات

صغيرات تتفرع بتوهّج لغوي، داخل

النصوص، لتعبّر عن ذاتية الشاعر،

ودفقات هواجسه.

للديوان

عتبة فرعية بعد العنوان الأساسي

(حرفٌ

من ماء)،

إذ وضع له تنصيصاً

(قصيدة

حبٍّ طويلة)،

على الرغم من تقطيع القصائد، واختلاف

درجة شعريتها، وطرائق قولها، إلا أنّ

الحروفي أديب كمال الدّين، قد عدَّ ما

وضعه من قصائد بين دفّتي الديوان،

عبارة عن قصيدة واحدة طويلة، يبتكرُ

ذلك الحرف الشفاف قراطيس للحبِّ، فيما

استهل الشاعر عتبة ديوانه بنصٍّ قرآني

(كَيْفَ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

خُبْرًا)،

وكأنه يبتغي قارئاً صبوراً يُقلّب

بتأنٍ

صفحات قصيدة الحبّ الطويلة، وخوض غمار

الترحال في أمكنة العشق، والمنفى

والحرب.

فضلاً عن أنّ نصوصاً عديدة انصبّت

خطابها نحو القارئ، أو لإشراكه في

تكوين معمار المعنى:

(لكثرةِ

ما كتبتُ عنكِ

بالأبيضِ الثلجيّ

والأحمرِ الناريّ

والأزرقِ الخفيفِ أو المُوَسوِس

والأسْوَدِ الغُرابيّ

والأصفرِ الملآن بالآهاتِ والقُبُلات

والرماديّ الذي لا يكفُّ عن ملاحقةِ

حروفي

ومحاصرةِ عناوين قصائدي،

ارتبكَ القُرّاء

وصاروا يقرأون قصيدتي

ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمال.

ص

12،

13)

فللقارئ وجهة التأويل والانتقال بها

من طيف لآخر، ومداعبة القصيدة بالمعنى

الفريد، ونسج فهمها، وتلقيها الجميل.

يعتزمُ

الحروفي على رسم تحوّلات العشق

للمرأة، بين جموحه ورغائبه، وبين

روحيته والتحليق في رحاب جمالها، وعنف

تمنّعها، وجعلها ذاكرة طريّة، إزاء

عواصف الغياب، والفقدان، ومزج تجربة

الحبّ، بتجربة الحروف، الصيغة الشعرية

التي أجاد الشاعر تركيبها منذ

انطلاقته الأولى قبل أكثر من أربعين

عاماً، وأعاد تبويب نسقها في مجاميعه

المتلاحقة:

(الذين

يقولون:

إنَّ أصلَ الحرفِ نقطة،

يفهمون في الأبجديّةِ فقط

ولا يفهمون في الحُبّ.

ذلك أنّ أصلَ الحُبِّ نقطة،

أعني نقطة الباء.

ص

57).

فبانعدام وجود النقطة يتهدّم الحبّ،

وكأن الفكرة تُحيل إلى تلك الشراكة

المكتملة،

البهية المشاعر بين الجنسين، وإن غياب

طرف هو خرق لصورة العشق ومنزلته

وقدسيته.

فالحبّ عند الحروفي

:

(قُبْلتُكِ

عبرتْ معي القارّاتِ والسنين

لذا توجّبَ عليَّ أنْ أمتدحها

أي أنْ اخترعَ لها حرفاً جديداً.

ص

112).

وللتصوّف وأهوائه وطلاسمه تجربة في

هذا الديوان، وكما عُرف عن الحروفي،

المُصطاف في ربوع العشق،

والتصوّف في مجاميعه الشعريّة

السابقة، عبر تنويعات على اللغة

والصورة:

(حرفي

قصيدةُ عشقٍ

لا يفهمها إلّا مَن عرفَ حاءَ الحرمان

واكتوى بنونِ الهجران

فهامَ على وجهه في وادي الله.

ص

84).

الحرب كذلك مفردة جاءت بصفتها تنويعة

شعريّة على ثيمة الديوان الكبرى،

حمّلها الشاعر بطاقة لغوية مكثفة،

ممزوجة بسمة احتجاجية، فالحرب قضت على

أحلام، وأمنيات، ومشاريع أجلتها لقدر

آخر، ولصدفة قد تحدث، ولطورٍ من العمر

لن يأتِ:

(رسمتُ

روحي طائرةً ورقيّة

لكنّ الحروب والزلازل والكوارث

سرقت الطائرةَ الورقيّة

ولم تتركْ في يدي سوى خيطها الطويل.

ص

16)

فالحرب المتلاحقة التي بدأت مع شباب

الشاعر، وتوالت حتّى وصل عتبة

الكهولة، قضتْ على الحلم، المتجسّد

بفكرة التحليق التي تراودهُ، لتنشئة

الأحلام، وتربيتها زهواً وأملاً،

والذهاب بعيداً لتحقيقها.

كذلك قوله:

(اشتركتُ

مُجبَرَاً في سبعين حرباً

وخسرتُها، بنجاحٍ أسطوريّ،

الواحدة بعد الأخرى بعد الأخرى.

لكنّي انتصرتُ في حربٍ واحدة

هي حرب النقطةِ التي توجتّني مَلِكاً

على أبجديّةِ الوهم.

ص

39).

هنا تأكيد لذلك الشباب المهدور،

والعمر الضائع وراء مفتعليها من وراء

الستائر، ونزوات قادة الحروب الذين لا

يكترثون بتفاصيل الإنسان وكينونته،

ليضيع في مردودها حظ عاثر، وقلم

مكسور، ليخرج من هامشها الأعوج، شاعرٌ

مجرورٌ بالألم، وتأبيد الحرف الدامع،

لاجئاً إلى الغطس في السّرد شعرياً:

(كانتْ

حياتي شمعة

حينَ كانَ القصفُ مُستمرّاً على بيتي

طوالَ ثلاث حروب.

الآنَ وقد انتهت الحروبُ كلّها،

كما أعلنَ المذيعُ ذو الشوارب الكثّة

في التلفزيون،

فإنّ حياتي تحوّلتْ، فجأةً، إلى دُخان.

ص

70).

كذلك كان للأمكنة حضور مهم،

وجلي في نصوص الحروفي، فبعضها

استعارها وبعضه الآخر استعادها من

الذاكرة، حنينياً وهروباً تخيّلياً من

جحيم المنفى، استعاد من الأمكنة

الوطن، بصورته الجميلة، الأكثر

اجتماعاً على حبّها، متمثلة بالفرات،

النهر

العظيم المرابط بقلب حضارة وادي

الرافدين:

(الفراتُ

يحُبّني وأنا أحُبّه

لكنّي لا أستطيعُ أنْ أقولَ له:

إنّ حُبّه أهلكني

وألقى بي إلى الجحيم

شاعراً من حروفٍ وحُتوف.

47)

مشاعر الحبّ قائمة، لكنّ الانحراف

بتلك المشاعر سببه ما لقاه الإنسان

على تلك الأرض، من خراب، وعبث

بحيواته، وتجاذبات؛ للعب بمحطّات

أحلامه وأمانيه.

فيما يُستحضر الفرات مرةً بوصفه

شاهداً على تاريخ الموت، وانكسار

الإنسان، وأفول الرحمة، وبزوغ التوحّش

والفتك:

(على

شاطئ الفرات

يتناوبُ القتَلَةُ على دورِ الجلّادِ

ودورِ الضحيّة.

ولم يكن الفراتُ يأبه كثيراً لما يحصل

لأنَّ مجرى الدمِ فيه

كانَ يسيرُ إلى جانبِ مجرى الماء

منذ الأزل.

ص

100

و

101)

فيما كان حضور البحر بمعان عدّة، منها

وقوعه كمعادل موضوعي للمنفى، والضياع.

النفي من الوطن، ومن حضن الحبيبة:

(قلتُ

للبحر:

أريدُ أنْ أرجعَ إلى الفرات.

فتبسّمَ وقال:

مَن يصل البحرَ لا يرجع إلى النهر.

ص

48)

ومرة يأتي المنفى بوصفه فضاءاً يتسعُ

للملمة الجراح، والتأمل بالماضي

وركامه الماكث في خزانة الشاعر

العقلية:

(حرفي

الذي مزّقتْ شظايا الحربِ قلبه/

بكى أمامي وأشارَ إلى البحر/

قال:

ما اسمه ؟/

قلتُ:

هذا قلبك الجديد.

ص

86).

ومرة يمسي البحر قبراً لوأد العشق

وحكاياته مهما كانت كبيرة ومعبّرة

وموحية، ومهما صدّ محاولات التشتيت

السابقة ولكن مصير الحبّ والنهاية

جاءت تراجيديّة:

(قصّةُ

حُبّنا تشبهُ الباخرةَ تيتانيك

التي فوجِئتْ بأنَّ البحرَ لا يعرف

إلّا الاغتصابَ الوحشيّ.

ص

125)

وقبيل اختتام هذه القراءة النقدية

يمكننا الإشارة إلى لمسنا للواقعية

السحرية التي شُيّدت روائيا في أدب

أمريكا اللاتينية، وتحديداً أعمال غ.

غ.

ماركيز

(2014)

الروائية، لكن هنا جاء بصيغة شعر،

وعلى هيأة قصيدة في

(حرفٌ

من ماء)،

ونصّه الموسوم بـ"سكرتْ

الكأسُ فصحوتُ شاعراً، إذ يقولُ على

سبيل المثال:

(طلبَ

المُخرِجُ منّي الطيران!

قلتُ له

:

كيفَ أطير؟

قال:

الأمرُ سهلٌ جدّاً!

فضحكتُ بل قهقهتُ في المشهدِ الأوّل،

وبكيتُ في المشهدِ الثاني،

وفي المشهدِ الثالثِ صمتُّ مائة عام.

ص

67)

في ديوان

(حرفٌ

من ماء)

نصوص

تتفرعُ في مستوياتها الشعريّة، فينبثق

منها السّيري والذاتي، وأحياناً تقترب

من حدود الاستيهامات، والوقوع في

دائرة التقريرية حيناً آخر، فيما

تعتمد نصوص كثيرة على تقنيات السرد،

كالحوار، والشخصيات، وتعدد الأصوات،

والمكان والزمان.

ختاماً أقول مؤكداً إنّ هذه القراءة

الانطباعية لا تكشف بشكلٍ

عميق مستويات الديوان الشعرية كافّة،

وعن الأسئلة المُضمّنة في بياض

الديوان، وما وضعه الشاعر من سمات

ثيمية ولغوية، وتلاعبٍ

واعٍ

في سلّمها الموسيقي.

*****************************************

نُشرت في جريدة الصباح الجديد في

31 تشرين أول 2017

|