|

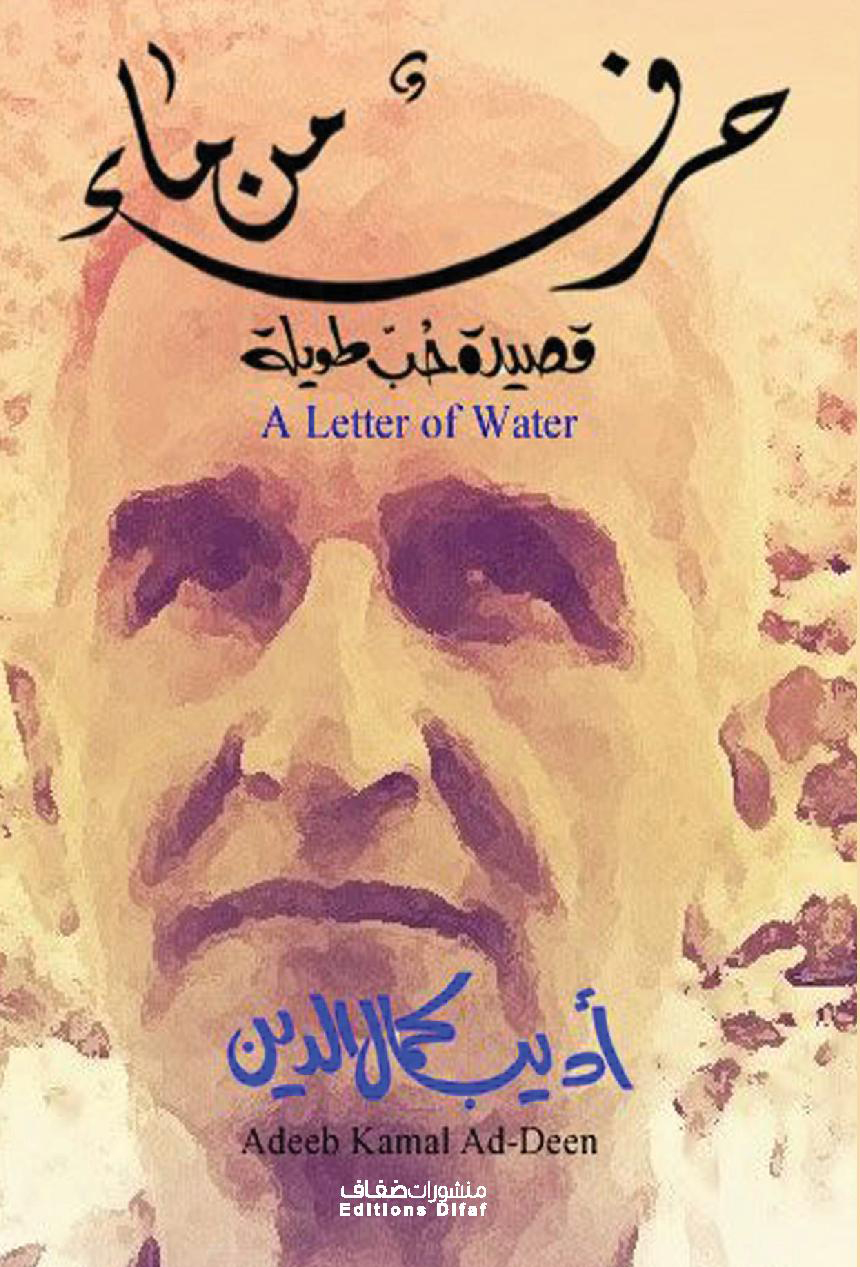

من المؤكد أنَّ الكتابة عن تجربة

الشاعر أديب كمال الدين ليست سهلة فهي

تجربة ممتدة -عمرها أربعة عقود- لذا

تتطلب جهداً كبيراً وقراءة مستفيضة

لنتاج الشاعر، كما أنَّ الدخول إلى

تجربة أي شاعر من خلال مجموعة شعرية

واحدة لا يمكّن القارئ أو الدارس من

الإحاطة إلا بالقليل منها، أضع أمامي

هذا وأنا ألجُ إلى تجربة أديب

الشعرية، غير المسبوقة إلاّ بـ «قلة»

من المعاصرين من بوابة مجموعته

الأخيرة – حرف من ماء – الصادرة في

بيروت عن منشورات ضفاف عام 2017م.

اتخذَ أديب كمال الدين في مسيرته

الشعرية الحرفَ – ولا خلافَ في ذلك

عند كلّ من درسَ شعره - وسيلة

لاستكناه جذور الشكّ في حياة مُدافة

منذ البدء بالهموم والأسئلة، أسئلةٌ

كثيرة وموجعة تلك التي نجدها- في هذه

المجموعة والتي يقطرها حرف الماء

جمراً على الشفاه،! ففي نصّ « تلكَ هي

روحي ص93» هذا النصّ الذي يكاد أن

يتفرَّد بأكثر ما تساءَل عنهُ الشاعر

وكأنَّه اختصرَ أسئلته كلها!

(سألني

سائلٌ: متى تَتَلفّت القصيدة؟

قلتُ: حينَ تبحثُ عن حرفٍ

ينقذُها ممّا هي فيه.)

ومَن ينقذ القصيدة لو حاصرها الجدب

واليباس غير ذلك الحرف الذي يشكله

الماء؟

ويتساءل:

(قالَ:

متى تستطيعُ القصيدةُ الطيران؟

قلتُ: حينَ تكونُ أجنحتُها مِن دموع.)

من هذا نتلمس إنَّ ما ينقذ القصيدة من

سقوطها بدءاً هو حرف من ماء، وما

يمكّنها من التحليق هو الدمع وهو نوع

آخر من الماء، لكنّهُ الماء المسفوح

وجعاً وخيبة! إذن هي

أربعة عقود مع الشعر يكويه جمره

فيوشمه بالقلق، هذا الشعر الذي كانت

الحروفية فيه هي الثيمة التي ينماز

بها أديب كمال الدين، إذ شكّلت بنية

نصوص مجموعاته الشعرية كلّها، فهي

الأساس الذي استند إليها في كتابتها،

لذا جاءت قراءة نصوصه، أو دراستها

نقدياً بنحو مغاير عن نصوص الشعر

الأخرى. إضافة إلى أنّهُ لم يتخلَ عن

الحروفية إذ واكبها ولازمته منذ

إصداره الأول "تفاصيل"عام 1976! وهي

تسير به عبر تجربة شعرية حداثوية!

(قالَ:

هل ترى الشاعرَ كاتبَ نصوص؟

قلتُ: الشاعرُ مُطلِقُ راء الروح

إلى فاءِ الفجرِ أو ميمِ الموت،

وهو مكتشفُ حاء الحُبِّ وساحرُ باء

البُعْد.)

« نصّ رفرفة جناح الطائر ص96»

لهذا

لا يكتب أديب كمال الدين/ الشاعر

نصوصاً كتابية فحسب بعيداً عما تشكّله

الحروف من المعاني بل نراه - في بعض

نصوص هذه المجموعة أذكر منها: (هذيان/

تلك هي روحي/ حوار مع الفرات / حين

أحببتكِ فقدتُ نصف ذاكرتي/ تلك هي

قصيدة الفجر) – يأخذ بالحروف ليحلّق

بها في دلالة ومعنى ما يكتب، وسيتبين

لنا ذلك في ما تحقق لاحقاً من إنَّ

الشاعر لا يكتب لمجرّد أنْ يكتب بل

يستدعي فينا ما يكتشفه أو يستحضره من

مواقف ترانا نمرّ عليها ونحن في غفلة.

ويأتي دوره هنا فيأخذ بنا إليها في

غفلة أيضا ولكنَّها غفلة لذيذة ومفيدة

. إزاء المواجع و الأحزان التي تجثم

في الروح، نحملُ الذاكرة المفجوعة

،المسوّمة بوميض الحراب الغادرة،

والضاجّة بصراخ الانتهازيين/

القِرَدَة، وعواء الذئاب/ القتلة.

نحن

إذن بنا حاجة ملحّة بل ماسة إلى غفلة

نتلمس فيها ما يعيد لأرواحنا

هدأتها،غفلة يمكّننا الشاعرُ منها،

فنغلفّها نحن بالنسيان كي نحتمي بها

من سطوة صحوة مستديمة مستبدة أثقلت

الأرواح وأفزعتها. ففي أحد النصوص

التي أشرت إليها آنفاً يقول:

(سأعلّمُ حرفي

كيفَ يمسح كلَّ شيء من الوجود

حتّى نَفْسه.

فهذا أسهل من الغوصِ أبدَ الدهر

في ذاكرةٍ ملأى بوميضِ السكاكين

وعواءِ الذئاب

وصراخِ القِرَدَة.)

نصّ « تلك هي قصيدة الفجر« ص 25

هي

دعوة ملزمة اذن للنسيان لتفادي الغوص

في ذاكرة مجروحة

.

من هذا نتوصل إلى أنَّ نصوص أديب كمال

الدين لها وجهات متعددة، كلّها تصب

باتجاه المتلقي أياً كانت ثقافته، وان

كانت جلّ نصوص هذه المجموعة لا تحتاج

إلى المتلقي النوعي! على الرغم من

أنَّه أراد لها فهماً خاصاً حيث يقول

:

(قصيدتي

لا يفهمها مَن لم يمسكْ بحاءِ الحرمان

ويضعها جمرةً على نقطةِ باءِ الحبّ. ص

116)

إذ

يتبين لنا هنا استحالة فهم ما يكتبه

الشاعر حسب قوله إلا إذا اكتوى بجمر

الحرمان وهنا الفهم ليس بمعناه

المعرفي بل بتلمس وتحسس تلك الدلالات

التي يضفي عليها الشاعر مسحات

عرفانية/ فلسفية بترميز ظاهر لا لبسَ

فيه تفيد بأن هذا «الفهم» لن يتحقق أو

يتم الا بشروط! ففكرة الشاعر المضمرة

تفصح لنا بالقراءة إلى أن قبول النص

والتلذذ بقراءته،غير فهم النص والتوجع

من فكّ شفرته، وتلك الحالة التي يعوّل

عليها الشاعر أكثر، هذا لا يعني أنه

لا يرغب في أن تُقرأ نصوصهُ من

العامّة على اختلاف مستوياتهم

الفكرية، والثقافية. وهو يقدّمها لهم

بلغة سلسة، مستساغة مفهومة تجسّ

احتياجاتهم كما في قوله:

(لا

يمكنكَ أنْ تكونَ عاشقاً حقيقيّاً

ما لم ترقص كالطفلِ الذي يرقصُ ليلةَ

العيد

أمامَ حذائه الأحمر الجديد.)

***

حروفية قلّبَ بها تاريخ القتل بقافه

الممتدة من قابيل إلى آخر قاتل في

تاريخ إنسانيتنا المنتهكة، ليشكّل

منها كلمة السرّ/ أو كلمة النجاة التي

مافكَّ طلاسمها: «الملوك في أرض مابين

النهرين ولا زعيم الفقراء» إلا ذلك

الطاغية الذي اقترب من فكّ طلاسمها

ولكنّه أخطأ في الحسابِ كعادته»

ليلتفّ الحبل على رقبته ،- وهي إشارة

لما حصل في العراق بعد 2003- ذلك

الحبل الذي نسجَهُ الطاغية بيده

ولطالما أزهَق به أرواح الآلاف من

العراقيين على مدى أربعة عقود، وهذا

ماجسّده في نص «لم أسأل عن كلمة السرّ

ص32»

(كلمة

السرِّ التي لم يعرفها ملوكُ النهرين

فَقُتِلوا - وا حسرتاه -

الواحد بعدَ الآخر.

ولم يعرفها زعيمُ الفقراء

فلم تُرَ له شاهدةٌ أو قبر.

وكانَ على وشكِ أنْ يفكَّ طلاسمها

طاغيةُ العصر

إذ عرفَ مِن أحرفِها قافَ القتل

وراءَ الرعب

وحاءَ حروبٍ لا أوّل لها ولا آخر.

لكنْ أخطأَ في الرقمِ الثالثِ بعد

الألفين

فالتفَّ على رقبته حبلٌ رثّ.)

أمعنَ الشاعر كثيراً في حروفيته فمارس

عبرها سطـوة معرفية، وتلك أوقعته في

خطابيـة شبه مكررة، لهذا أجدني

أسْتَشْعِرها كقارئ، وأتلمس الانطبـاع

الذي تولِّـدهُ عنـدي تلـك السطـوة

بالقـراءة وأنـا أتسـاءلُ في سـرّي

أولاً هـل الحروفيـة أخـذت أديب كمال

الدين بعيداً عنهُ وعن القـارئ الذي

تنمَّط علـى قـراءة حروفيتـة؟ وثانيـا

أين أضـع لو خيّـرت مجموعـة «حرف من

ماء» في تسلسل نتاج الشاعر – التي هي

الآن تمثل آخر ما أنتجه في تجربتـه

الحروفية – وهل هناك خلل فيمـا لـو

وضعـتُ لها تاريـخ صـدور سابـق؟

من البديهي القول بأنَّ النص يولدُ من

رحم فكرة ، الفكرة يبتدعها الشاعر

ويؤثثها بالصور .ضمن سياق، يتحتّم على

الشاعر أنْ يجعلهُ متسقاً معها– وهنا

يظهر مدى مقدرة الشاعر أو إخفاقه،

نمطيته أو اختلافه-، وقد يحدث أنْ يقع

الشاعر في التكرار لتسويق فكرته بأكثر

من صورة ، حيث يعتقد إنَّ فكرته لا

تكتمل إلا بصور متعددة

أو يعيد استنساخ ذاته الشاعرة

بمعالجات مختلفة لصور شعرية

وأفكار قد تناولها في نصوص سابقة من

قبل، وربما سنجدها في نصوص لاحقة! لا

أريد الخوض في تلك المعالجات، لأن

الخوض هذا سوف يبعدنا عما قصدته في

الخطاب المكرر آنفاً.كما أنَّ أغلب

النصوصَ لا غموضَ فيها وأقصد الغموض

المفضي إلى تعدد القراءات، فكلّما

تعددت قراءات النص، ازدادَ التفاعل

معه، وتولّدت مدلولات كانت خافية

بدءاً، لما يحمله النص من الرؤى

والأفكار. وهذا يعني إنَّ الغموض في

الشعر هذا المفضي إلى التأويل والتعدد

في القراءات سيكون بمنزلة الجسر الذي

تعبر عليه تلك الأفكار صوب المتلقي

لتجعله إما يميل مرغماً أو طواعية إلى

النص، وهذا لم يحصل على الرغم من أنّ

الشاعر أشار وأكد لاحتياجه لهذا

الغموض حيث قال:

(الشِّعْرُ يحتاجُ إلى الغموضِ

والترميز

والقلبُ يحتاجُ إلى البكاءِ والصراخِ

وشقِّ الثياب.

ما فائدةُ الشِّعْر إذن؟ ص 46 )

وانْ عدنا للسؤال الذي استشعرتهُ أجدُ

له إجابة – وإنْ كانت غير كافية – إلا

أنها ربما تؤشر إلى أنَّ مثل هذا

الابتعاد عادةً ما يحصل في تجارب

شعرية كثيرة لشعراء انفردوا في ثيمة

معينة بعد أن جعلوها سمةً لكتاباتهم

الشعرية، ولبنة الأساس لبناء النصوص

وهنا مع أديب كمال الدين تنساب

الموضوعة تلك وتتعاظم إزاء حالة الوعي

الفكري لديه، إضافة لثقافته الغنية

التي اكتسبها في منفاه، اغترافه من

تراث الأمة وتزوده من تجارب شعرية

معاصرة، ليصل بنا– فيما يكتب– إلى ما

يتمناه! فما ترتَّبَ على حالة

الاغتراب من ردة فعل كان هدفها تذليل

المنفى ، أو تطويعه كحالة يمكن

استثمارها، فحال الشاعر في المنفى،

ليس كحال الشاعر المنفي في وطنه !تلك

المكتسبات هي التي أرغمت الشاعر على

انتهاج «الحروفية المعرفية» بقدر من

التكرار إنْ جازَ لنا التعبير.

(الفرحُ

فاء

والحُبُّ حاء

والسعادةُ سينُ ساعةِ أفعى تفحُّ

تفحُّ. ص

76)

(في

ميمِ الماءِ سرٌّ

أعظمُ من سرِّ ميمِ الموت

رغمَ أنّ سرّ الموتِ أعظم. ص 119

)

(قصيدتي

لا يفهمها مَن لم يمسكْ بحاءِ الحرمان

ويضعها جمرةً على نقطةِ باءِ الحبّ. ص

116)

فهناك تحولات كثيرة تجتاح الشاعر في

منفاه تتعلق في اضطراب الرؤى وارتباك

الأفكار، لكنَّ الشاعر الملتزم يتمكن

من التصدي لها لكي لا تخلّ في

معتقداته وقيمه:

(ثمّةَ

شعراء يكتبون قصائدهم بدمائهم،

وآخرون يكتبونها بالدموع،

وآخرون يكتبونها بالخمرة.

أنا كتبتُ قصائدي بدمي

لأنّني لم أستطعْ أنْ أكتبها بشيء

آخر. ص

17

)

وفي السياق نفسه، وعبر النصّ:

«أُغرِقُ ذاكرتي في الماء ص106» إذ

يقول :

(المنفى

خُدْعةٌ إضافيّة

من خُدَعِ الوطنِ التي لا تنتهي.)

و(في

المنفى ليسَ هناك مِن مرآةٍ لترى

نَفْسَك

ولذا صارَ الشاعرُ يَتَمرأى في حرفه

ليلَ نهار.)

ينتقل بنا ليجسد تلك التحولات الضاغطة

على مسيرة الشاعر وهو يتجرع اضطرابات

الروح الشاعرة في المنفى .الذي هو

نتاج ما آل إليه الوطن!

***

محاكاة لرموز رحلت وأخرى مازالت

حاضرة، الهدف منها استحضار الغائب،

واستدعاء الحاضر، لاستنطاقه واستخلاص

العبرة منه، عبر إسقاط ما يميز الرمز

هذا، وربطه بواقعنا المعيش!!

(في

طفولتي ضعتُ في السوق،

ضعتُ ألف عام

حتّى أعادني كلكامش إلى نقطتي وحرفي،

وربّما أعادني أنكيدو.

لكنَّ أنكيدو مات

فماتَ كلكامش حزناً عليه.

ولذا ضعتُ مرّةً أخرى،

وكانَ الضياعُ - وا أسفاه - أبديّاً.)

ويقول

(قالَ

المعرّيّ : خَفِّف الوطء.

وقالَ الخيّام : اشرب الكأس.

وقالَ جُبران : أعطِني الناي وَغنِّ.

أمّا أنا فقلت : الحرفُ كأسٌ والحرفُ

ناي

فَخَفِّفوا من وطأةِ القولِ أيّها

الشُّعَراء.)

في سرده الشعري! لا يحتكم أديب إلى

أيدولوجية أو إلى فكرة بعينها ، لتضغط

أو تتدخل في كتابة نصه! وإن كانت

الحروفية سمة المتصوفة في تاريخ

شعريتنا العربية، إلا انه لم يأخذ بها

كما أخذوا بها من قبل، بل أراد بها

إعطاء مساحة لحرفه كي نستوعب ما حدث

أو يحدث، نروّض الأحقاد ونتلمس الحب،

فهو باعتقاده إنَّ الحبَّ يُعدّ

الشفرة التي يفكّ بها سر انطفاء

العالم.

في نص المقطع الأخيرص132 حيث يقول :

(الغرابُ

علّمني بحقده الأعمى سرَّ الحُبّ؛

علّمني أنْ أرفعَ يدي

عبرَ الغيمِ إلى خالقِ الحاء

فيستجيب لدمعتي الحرّى،

وأنْ أضعَ يدي على قلبي

فتهبط الباءُ قصيدةَ حُبٍّ صوفيّة

الأسرار،

عذبةً كقطرةِ المطر.)

فمن الغراب الذي عدّه الشاعر رمز

الحقد والخيانة يهتدي إلى الحب

فيتعلمه:

(في الغابةِ الكونيّة،

لم يستطع الغرابُ أنْ يتعلّمَ الصلاةَ

أبداً

إذ كانَ يُعاني مِن عُقدةِ خيانته

الأزليّة

لنوح

وللناسِ وللسفينة. ص 132)

((في

الغابة الكونية ، لم يستطع الغراب أن

يتعلم الصلاة أبداً، إذ كان يعاني من

عقدة خيانته الأزلية لنوح وللناس

وللسفينة ص132)

انه لأمر صعب بالتأكيد أن تستخلص الحب

من الحاقدين، لكن الصعاب تتذلل أمام

ما سنجنيه من الحب . فالحياة قاسية

بلا حب كما يشير الشاعر ويؤكد على ذلك

بقوله:

((

الحياةُ مملةٌ حدّ اللعنة ، لا علاج

لها إلّا بالحُبّ ص30)

شاعر الحرف، يثير هذا المسمّى الكثير

من التساؤلات، على افتراض ألا أحد

باستطاعته أنْ يجيّر الشعر ويدخلهُ في

منطقته– حتى لو اكتسبت تلك المنطقة

المنتقاة سعتها، وخصوبتها من الحروفية

– فهي بالنتيجة تكون ضيّقة، وخصوبتها

لا تعني أنها تطرح كل الثمار! تحدّيات

كثيرة تفرضها اللغة، لا تَحدّ منها

إلا مقدرة الشاعر على تطويع الحروف

بصفته شاعرها! وهذا لا يكفي إنْ لم

يكن للشاعر رؤى – كما أسلفت- تمكّنه

من الذهاب أبعد من طوق الحروف كي

يجسدَ الأشياء التي لا تُحَس وإن كانت

شاخصة للعيان، كما يشير إلى ذلك بوضوح

في نص «كنتَ وهماً فأصبحتَ حرفاً ص75

(رسمتْ

إبرةُ عقاربِ السَّاعَةِ حظَّكَ

بقليلٍ من الأخضرِ الملآنِ بالفرح

وكثيرٍ من الأسْوَدِ المُتفحّم.

لا تحزنْ كثيراً

فربّما كانتْ إبرةُ عقاربِ السَّاعَة

أخفّ وطأة من أظافر القدر

أو أصابع الماضي.)

فالشاعر إذن باستطاعته أنْ ينقلنا إلى

الأشياء البعيدة، يوصلنا بالشعر إليها

قبل أنْ نصلها ونتحسسها ونتلمسها

صورةً ومعنى. ويتم هذا عبر نصوص

«بعينها» عند أديب كمال الدين بجرعات

عرفانية يزرق بها روح المتلقي كي

يطمئنهُ ويهدّئ من روعه، وليسحبه إلى

حروفيته في رحلة لا تنتهي.

*****************************************

نُشرت في جريدة الصباح الجديد في

22 تشرين ثاني 2017

|