تعتبر المراثي من

أهم الموضوعات

الأثيرة عند

الشاعر أديب كمال

الدين. والمرثية

تعني ضمنا

الاهتمام بقضايا

وجودية تنظر

للحياة بعين الشك

والندم، بقدر ما

تهتم باللغز الذي

لا نعرف عنه شيئا

وهو الموت.

لقد وظّف أديب

كمال الدين

الرثاء ليهجو به

الواقع الآسن

والمتدهور، و

أكاد أقول واقع

النكسة و التخلف

و ما جر ذلك من

ويلات على إنسان

هذه المنطقة. و

الصدارة لديه

دائما و أبدا

لأنسنة الموضوع.

بينما تحتل شخصية

الراحل موقعا

ثانويا. إن

مفردات و موضوعات

مراثيه أضف لذلك

تراكيبه و صوره

متشابهة. و لا

تستطيع أن تسجل

فارقا بينها.

فالحلاج يتساوى

مع محمود بريكان

و حتى مع الشخصية

الأسطورية جلجامش

في أنهم جميعا

ضحية لجشع و

مادية هذه

المرحلة الربوية

و المدماة. إنه

ينظر لهذه

الأسماء و

الشخصيات

المعروفة في

ذاكرة الجماعة

كفنار ( و

بالعادة أستخدم

شخصيا كلمة

المنارة ) ليراقب

منها بحر الحياة

الصاخب و

المتلاطم و

المتدهور الذي

يأكل الفتات و

يترك الجوهر..

الذي يتجه بسرعة

صاروخ عابر

للقارات نحو

الموت و العنف و

الدم، و يقطع

صلاته مع زهور

الحياة و مبدأ

الخصوبة الإلهي.

و عليه إن ثنائية

الموت و الحياة،

في مجمل قصائده،

تعبير عن موقفه

تجاه شخصيات

خالدة، يعتقد

أنها تحمل أعباء

الشهادة على هذا

العصر الجاف

الموبوء المتصحر

المصاب بالقحط (

و كل هذه الصفات

يراها المرحوم

يوسف سامي اليوسف

نتيجة لرعشة

المأساة المدمرة

التي نعاني منها

منذ عام 1948 ، و

التي أدت لتوسيع

فضاء الأسطورة

على حساب الترابط

الخارجي) (1).

و قد كانت مراثيه

تنتمي لدائرتين :

1- تراثنا الروحي

و على وجه الخصوص

المتصوفة و أئمة

أهل البيت الذين

فتحوا الطريق

لعقيدة باطنية

مستنيرة وراءها

موقف روحي من

الدولة و

المجتمع. 2- و

خبراتنا الراهنة

على صعيد الذات و

العالم.

و هذا برأيي ناجم

عن حقيقة موقفه

من ما نختلف عليه

أكثر مما نتفق

حوله و هو

الحداثة.

لقد كانت الحداثة

و لا تزال من

الموضوعات

الشائكة، و التي

شغلتنا منذ القرن

السادس للميلاد و

حتى اليوم. ففجر

الإسلام و هو

الحاضن الأساسي

لفكرة البلاغة

عند العرب موقف

فلسفي و سياسي من

صراع القديم و

الجديد.

و هكذا هي

الحداثة.. انها

طريقة مبتكرة

لتصحيح خطأ

الانحراف عن

النفس المفكرة.

و ترتكز الحداثة

عند العرب على

لحظتين من

تاريخهم .

الأولى توافق

لحظة الاختلاف مع

الدولة بالمفهوم

الكلاسيكي الذي

ورثته عن الكنيسة

الرومانية، و

التي انطلقت مع

متصوفي القرنين

السابع و الثامن،

و انتهت مع مشايخ

نهايات القرن

التاسع عشر.

و الثانية

الحداثة

الرومنسية

المعاصرة التي لا

نزال نبتكر لها

الأسماء و

الأساليب، و نذرف

الدموع على

مآسيها.

و أعتقد أن تجربة

أديب كمال الدين

تحمل في مضمونها

مبدأ هذا الصراع

المستمر.

- من خلال عمومية

خاص نظرة الأئمة

و المشايخ لقضايا

الوجود الدائري

كما تكلم عنه ابن

سينا في عين

الحكمة. و هي

فكرة أساسية تدل

على اكتمال

المخلوق بسبب

اكتمال الخالق، و

تفتح الباب

لإعادة النظر

بمعنى المحدث و

القديم ، و معنى

العلاقة بين

الألوهية و

تجلياتها، و كأنه

يحاول التدليل

على قوة الوجود

بالعدم. أو ما

يقول عنه سامي

أدهم (الفسحة

المضيئة) و التي

هي وجه آخر

لمركزية الوجود و

واحديته. و بهذا

المنطق يرمز

الأفراد هنا

لتجربة الوعي

المطلق

بالمعاناة. و

يصبح الإنسان

الكامل وجها من

وجوه الموت. و

الدليل على ذلك

قوله في ( إنّي

أنا الحلّاج ):

لا تقتربْ!

إنّي أنا الحلّاج

اسمكَ اسمي

ولوعتكَ لوعتي

ودمعتكَ دمعتي

ووهمكَ وهمي

وصليبكَ صليبي.

(2)

وأعتقد أن هذا

التطابق لا يقوم

على فكرة التوازي

فحسب، و لكن على

التجسد. و بقليل

من الاستطراد أرى

أن هذا العذاب

الفردي هو عاطفة

جماعية، لأنه

يؤثر بالوجدان و

يلعب دورا تعبويا

و محرضا، و لكن

أهم ما في هذا

المثال أنه يتحرك

من الملموس نحو

العواطف العامة.

- الطريقة

الثانية للتعبير

عن جدل الحياة و

الموت تأتي بشكل

خصوصية عام فلسفة

المجتمع العربي

المعاصر لمسائل

عملياتية و مادية

تدل على عمق

الجراح و الآلام

. و هو ما نختصره

عادة بموضوعة

الهزيمة و

المقاومة.

و تجد المثال على

ذلك في قصيدته

(صقر فوق رأسه

الشمس)، حيث يبكي

على الرحيل

المبكر للشاعر

رعد عبدالقادر

بقوله:

صقركَ حلّقَ

عالياً عالياً

بعدما سقطتْ

شمسُكَ في البحر

ولم تكنْ هناك

آلهة لتستقبلها

ولا أنبياء

ولا مريدون

ولا مهرّجون! (3)

والتضاد هنا واضح

بين الجسد الرمز

الذي يدل على

عبودية الواقع و

تفاهته و الروح

التي ترمز

للتحدي. وأجد في

ذلك أكثر من صلة

مع ذهن المجتمعات

الضعيفة و

المهزومة التي

تختلق الأعذار

لنفسها، و تبحث

عن التعويضات

المناسبة للحظة

الإنكسار و الذل.

فالموت هو رحيل و

لكنه خلاص، و

سقوط الجسد في

الثرى يعوضه صعود

الروح للبارئ و

القادر على كل

شيء.

إن هذه الجدلية

التي لا نهايات

لها، إن دلت على

شيء، فهي تدل على

مركزية الشيء و

ضده في قصائد

الشاعر. و لا

سيما جدلية الأنا

و أنا غيري. أو

لنكون أقرب للنقد

التحليلي: هي

النشاط النفسي

لذات مؤمنة لا

تستطيع أن تؤكد

على شرعية

النتائج.

فشرط الإيمان

غالبا ما يكون

الممهد للنفي و

الإنكار. و عليه

لاتخاذ موقف

متشكك من كل ما

يشتبه أنه ضلالة.

و لست أحيل

لميتافيزياء

شعرية، و لكن

لميتافيزياء

الإيمان

بالموضوع.

و إن الايمان،

مثل الحداثة،

يفترض في معظم

الحالات التفكير

بالموت، كاحتمال

لقطيعة معرفية أو

كوجوب لطي صفحة

أصبحت في عداد

الماضي.

و هذا يجعل حداثة

الشاعر أديب كمال

الدين أقرب لحالة

دفاع عن النفس ضد

الماهية المشروطة

و مع البداية

الغامضة و التي

لا توجد لدينا

خبرات سابقة

عنها. و لذلك هو

يفسر ثورة الشعر

الحديث التي بدأت

مع البياتي في

قصيدة عنوانها (

البياتي ) على

أنها لعبة تتوازى

بمعناها مع

المجازفة و تنكب

المخاطر. يقول عن

ذلك بلغة شفافة

وواضحة:

كنتَ ...

تجيد لعبةَ

البوكر الشعري

والنردَ الشعري

والدومينو

الشعرية. (4)

و كأن مربع

الحداثة الأول

عبارة عن ضربة

حظ، كالموت الذي

أطال الوقوف على

أطلاله.

***

وأجد

في ذلك مفصلا

حساسا آخر يضعه

عند حدود

الامتحان

الاجتماع - معرفي

الذي تدور كل

تجربته حوله. فهو

يشعر بالألم

المادي الفردي..

و لا سيما إذا

كانت أسبابه تأتي

من انحرافات

واقعنا في الماضي

و الحاضر

كالدسائس و

التفكك الاجتماعي

و الخسارة و

الغيبة و النميمة

و غير ذلك. و

لكنه لا يتخلى عن

القوة فوق

الواقعية الأخاذة

التي نلجأ إليها

في الملّمات.

إن هذا التردد،

بين نقطتين

متقابلتين، هما

السبب في الدراما

الكامنة، و في

حركية البناء

الشعري، على

الرغم من تكرار

الموضوعات و

المفردات و قبل

كل شيء تشابه

التراكيب و الصور

البلاغية.

إن قصائد أديب

كمال الدين لا

تبحث عن حل

للمعضلة، و لا

تقدمه لنا على

طبق من فضة ( كما

نقول )، و لكنها

تنوه و تحرض، و

تفتح أعيننا على

المشكلة. و هذا

مبدأ درامي انتشر

في أوروبا بعد

الحرب الثانية مع

انتشار الوجودية

بكافة أنواعها.

و للتوضيح. لقد

اعتمد على دراما

موضوعها الخلاف

الوجودي مع الذات

المنتجة، و ابتعد

ما أمكنه عن نظام

إنتاج التخلف، أو

فلسفة المنطقة

الرمادية التي لا

تزال تجد لها بعض

الأتباع. و من

الأمثلة على ذلك

مجموعة ( فرق

التوقيت ) لمحمود

الريماوي. و مع

أن المثال

المذكور ينتمي

لفن القصة فهو

يوضح مشكلة

الإنسان الذي

يعيش على الخط

الفاصل بين

الحياة و الموت.

فالمنطقة

الرمادية تعطل

نشاط التاريخ

الشخصي و تحوله

لسيرورة عامة. و

تشحذ الوعي

بواسطة دمجه مع

اللاشعور حتى

يتآلف الطرفان.

إنه تعريف للمفرد

بصيغة الجمع. و

هو مبدأ معروف

لتسكين الألم

بالتصالح معه و

بتحويل معاناة

النفوس الكبيرة

لتجارب ذات صفة

مشخصنة.

باختصار إنه

أسلوب مبسط يدعو

لوقف التفكير

بالمشكلة و

الانخراط بها.

كما هو حال الميت

الذي لا يستطيع

أن يفكر بمشكلته

مع العالم الآخر،

و يكتفي

بالاستسلام لصمت

الموت و عالمه

الغامض و حدود

ماهيته غير

المعروفة. و إن

الفرق بين مبدأ

الدراما عند أديب

كمال الدين و

المنطقة الرمادية

عند الريماوي

يشبه الفرق بين

عذاب النبوة و

التبشير برسالة

سابقة لأوانها و

بين

الباراسايكولوجي.

و لذلك نحن لا

نقابل في قصص (

فرق التوقيت )

شخصيات عظيمة و

مشهورة و لا

قديسين و أنبياء

و لكن نمر

بالإنسان الذي

يعيش تحت المعدل

بقليل، الرجل

الصغير النمطي

المتألم، و الذي

لا وقت لديه

ليفكر بمعنى

الحياة، و الذي

يعتقد أن الموت

راحة و خلاص.

إن مراثي أديب

كمال الدين

تتعامل مع الموت

كفرصة لهجاء

الواقع المادي

الملوث و البشع،

و لكن قصص

الريماوي تقترب

من لحظة الرحيل

باعتبار أنها

محطة أخيرة، أو

هدف لا مندوحة

لنا عنه.

***

و لكن هذه

الحساسية الشعرية

للمراثي تتوازى

بنقطة واحدة مع

آلية عمل

الباراسايكولوجي.

فهي تهرب من

ميدان المواجهة

الشاملة

بطريقتين:

1- بالإحاطة من

خلال الفيض

الروحاني. و هذا

هو منبع التلاعب

بالحروف و النقاط

و الأشكال

الدائرية و

المنمنمات التي

أثرت بفن التصوير

عند العرب

المسلمين. و هو

كذلك تعليل

لظاهرة التكرار

في شكل و مضمون

القصائد.

2- و بالتخلي عن

المصادر و

الاكتفاء

بروسبياتها. أو

المتبقي الذي

أصبح جزءا من

التجربة. و يمكن

أن نبرهن على ذلك

بقصيدته حارس

الفنار قتيلا ، و

التي يلعب فيها

الشاعر برمز

الرأس المقطوع.

هل هذا أيضا من

رسوبيات الرمز

الأوديبي و

الأساسي للحداثة

التي تعتمد على

جريمة قتل الأب،

كما قدمه لنا

أنسي الحاج في

مجموعته الرائدة

( الرأس

المقطوع).

إن المسألة و لا

شك تحتاج لبعض

التفكير. فأسطورة

أوديب لا تلعب

وحدها في موضوعة

الحداثة. و دائما

لدينا دراما

شكسبير الخالدة

التي لم تكف و لو

لحظة واحدة عن

التنكب لمشكلة

البديل - و هو

مبدأ التحويل

الفرويدي. فالأب

عند شكسبير لا

يموت ، و يحل في

مكانه العم. و هو

صورة انتقالية من

صور إيماننا

بعقيدة عمرها

آلاف السنوات. و

أستطيع أن أقول

إن التابو هنا هو

الذي ينتصر أمام

المحرمات. و

بالتالي هو الذي

يحرس البنية

البطريركية للأب

و التوجهات

الربوية لمجتمع

تبادل المنافع. و

يؤخر تصعيد

الأيروس البدائي

الذي يتكفل به

الإبن. و المثال

على ذلك عجز

هاملت و خصاؤه

أمام رمزين لا شك

بهما: هما شخصية

العم و شبح الأب.

فالميت موجود

بقوة بديله، و

بالتالي إن ألم و

عذاب الليبيدو

المكبوت ليس له

نهاية.

و أستطيع بتطبيق

قليل من التفكيك

( جريا على عادة

دريدا ) أن أجد

خطابا إنكاريا في

حالة أنسي الحاج

حيث أن التركيز

يكون على تدمير

البنية مع

الاحتفاظ

بمضمونها النرجسي

و النفعي. فهو

ينظر لمضمون

القيامة الملحمي

( في قصيدته

القيامة - 5 )

على أنه رأس

مقطوع تفر منه

الأفكار البيضاء

كالمطر ( 6 ).

بينما ينظر أديب

كمال الدين لموت

شاعر الحداثة

محمود بريكان على

أنه إعلان عن

إفلاس هذه

المرحلة و بداية

عصر أبوي جديد لا

معبود له غير عرض

الدنيا.

كما في قوله:

ما قتلته النفسُ

التي سماؤها

الشهوات

ولا تلك التي

سماؤها الكراسي

والسياط

بل قتلته النفسُ

التي سماؤها

الدينار (7)

ولا يخفى على

القارئ الذكي

العلاقة بين

النفي و الإثبات.

إنه دليل شهود.

أو بعبارة أخرى:

دليل امتناع على

وجود. و لحرف

النفي في هذه

التراكيب نفس وزن

حرف العطف. و نحن

نعرف جميعا أن (

لا ) حرف عطف

ينفي الجنس و

يربط ما بعده بما

قبله. و إنه

بمقدورنا دائما

أن نستعمل النفي

في تركيب له

دلالة اسم معطوف.

و كما قال الشيخ

عبدالمنعم

الجرجاوي: إنه

يمكن إضافة الاسم

لما يخصصه

لملابسة بينهما

كابن السبيل

للمار فيها

مسافرا. و ابن

الحرب لكافيها و

القائم بحمايتها

و هكذا دواليك(8

***

وتوجد إشارات

واضحة في شعر

أديب كمال الدين

كانت تعتبر تسقيط

الرأس واحدا من

أكبر أهدافها.

انظر ( قصائد

الرأس ) في

مجموعته الأنيقة

و المتميزة (

شجرة الحروف).

إنها قصيدة

تصاعدية و تتألف

من أربع مقاطع كل

واحدة منها تؤكد

على غياب الرأس

عن البدن. لقد

كانت هذه القصيدة

جزءا من مشروعه

لرثاء العصر

الميت كله، و

تحويل هذه الحقبة

لجسد مزيف، و لو

أنه صناعي فهو

مستهلك و غير

منتج. و بهذا

المعنى يقول:

لم يكن الرأسُ

طبيعياً

كانَ سرُّ الموت

قد كُتِبَ ما بين

عينيه (9)

لقد كان أديب

كمال الدين أكثر

حياء من رائد

الحداثة إنسي

الحاج. فهو لم

يبادر لقطع رأسه،

و ترك شيئا

للعدالة الإلهية،

و ركز على الهجاء

و الرفض، ثم

الإدانة ، و

أخيرا التفجع و

التأسي بنبرة

رثائية شفافة. و

قد استخدم لتحقيق

ذلك مفردات لها

أثر رضة نفسية، و

من أهمها: شهوة

الدم. دخان

الحروب. إبليس،

حامض الكبريتيك،

و مثل ذلك كثير.

إن المسافة التي

تفصل إلحاد أنسي

الحاج عن إيمان

أديب كمال الدين

هي الدليل على

تعالي فضل القيمة

.. هنا يقف نظام

خطاب المجتمع

الستيني و هو

الفكرة المجردة

في المثال الأول

أمام نظام خطاب

مجتمع الخمسينات

و هو إرادة البشر

المستمدة من ذات

إلهية حارسة في

المثال الثاني. و

المشكلة دائما و

أبدا هي في تفسير

الظاهرة و ليس في

محض وجودها.

فالفيض عند أنسي

الحاج يتحول

لنيرفانا مادية

قائمة على إشباع

لذيّ بواسطة

الاستمناء.

كما في قوله:

أشعل الغلام

المطل لفافة

الاستمناء

الكبيرة ( 10) .

و قوله و لكن

بلغة مجازية :

أعرفك ملّاح

الفروج : عبقت

بالجثث،

سيد المركب

الفارغ نهشت

في الوحدة أسنان

خيالك( 11)

و ليس في ذلك

غرابة على فرسان

حداثة الستينات.

حتى أن عاصم

الباشا افتتح

مجموعته القصصية

الأولى ( رسالة

في الأسى ) بقصة

موضوعها ممارسة

العادة السرية. و

يبدو أن كل فلسفة

ما بعد الحداثة

في أوروبا و التي

اندلعت شرارتها

مع فوكو في

الستينات وضعت

نصب عينيها

الجنوسة الذاتية.

و أقوى مثال على

ذلك كتابه (

الانهمام بالذات

).

بينما الفيض في

شعر أديب كمال

الدين إنتماء و

تسليم، أو أنه

تمثيل رمزي لمعنى

عاطفي، و غالبا

ما يمثله بالصور

المجازية للنور،

و بنفس المعنى

الخصوبي الذي

تحدث عنه باولو

كويلو في كتابه (

فارس النور ).

و يطيب لي أن

أنوه باتفاق

الإتجاهين على

نقطة واحدة، و هي

نقطة استراتيجية

في فلسفة

الحداثة. و أقصد

بذلك المعنى

الانقلابي لمعارك

المحدثين ضد

الكلاسيكية

الجديدة، و التي

انطلقت من مصر مع

العقاد و المازني

و شكري، و كان

المعيار عندهم هو

التجديد في أصالة

المعاني. و كانوا

يفهمون من ذلك

تثويرها. و لذلك

تجد أن غريزة

الموت ( و هي

الموضوع الأساسي

لشعر الرثاء كله

) قد أخذت أبعادا

تجريمية و دموية

وفق المخطط

التالي:

أنسي الحاج:

لونها الدم -

أحداقها الدم . و

هذه حالة تلبس و

كل قرائن الفعل

التجريمي الشائن

متوفرة.

أديب كمال الدين

: حطم - اقلب

الكراسي... و

هكذا. و هي حالة

ظنية تمهد

للجريمة التي

جاءت في المشهد

الثاني ( 12).

و عليه لم يعد

للزمن و لا

التاريخ معنى.

فالفرد في قصائد

أديب كمال الدين

أكبر من التاريخ،

و النفس لديه أهم

من المادة و هي

أسبق بالتشكل من

الموضوع.

و لئن كانت هذه

رؤية يشترك بها

كل شعراء العصور

الجاهلية، و هم

أشعر العرب، كما

نعلم، فقد كانت

رمزية البادية و

الصحراء و الرمال

المنشورة على

امتداد البصر

تستند على نشاط

غير تاريخي و بلا

فلسفة زمنية و

ترادف معنى

السكون و الأبدية

أو الموت، تماما

مثل رؤية أديب

كمال الدين

للفراغ النفسي

الذي بدأ يتشكل

على امتداد فضاء

مجتمع روتيني و

خطّاء و ربوي .

و الخلاصة أن

مراثي أديب كمال

الدين تنقسم

لنوعين: رثاء

الأحبة الأعزاء

رموز الماضي

الأخضر و

المعطاء، ورفاق

أيام الصبا. ثم

رثاء الشخصيات

الهامة التي تركت

أثرا في الذاكرة

العامة حتى لو

انه لم يتفق

معهم. إنه لا

يتوقف عند مناقب

الفقيد، و لكنه

يهجو النكوص و

السقوط و التفكك

و الصفات الذميمة

الأخرى التي

تكفلت بانهيار

حقبة كاملة و ليس

مجرد وفاة و رحيل

أفراد. و لذلك

تبدو قصائده

مارقة. وأقرب

للهجاء من

المراثي. إنه

رثاء عام موضوعه

اللاجدوى و

التشتت. و كل

الصفات التي تعزى

للفقيد خارجية. و

تصلح لأن تكون

علامات من النوع

الذي يسميه بارت

( أساطير كل يوم

). و بالمقارنة

مع المراثي التي

تخصص بها مثلا (

يحيى السماوي) أو

حتى بعض القصائد

التي يرثي فيها

سعد جاسم نفسه

بالتماهي ( أقصد

بالإسقاط على

حامل دلالة - هو

موضوع الرثاء

الظاهر كما في

قصيدته عن الفنان

يسين عطية )،

تبدو قصائد هجاء

حقا. فهو لا يهتم

بالقسمات و

الملامح و

الإنجازات، قدر

اهتمامه بالظرف -

ظرف مكان و زمان.

و هو يعتمد على

النكرات

لعموميتها و

إحاطتها بالموضوع

و يكتفي بأسماء

العلم - المدن و

الأحياء و

الأشخاص، و إن

مثل هذه القرائن

كانت تلعب الدور

البلاغي المزدوج

: تحدد الموضوع و

تقدم قرائن عليه،

و تعمم المعاني

لتتحول من رثاء

شخص إلى هجاء

حقبة. و قد فرضت

عليه هذه

الاختيارات أن

يتبنى أسلوب

الفلاش باك، و

النظر للخلف. لقد

كانت عيون أديب

كمال الدين

مستعارة من قوة

الخيال و الذهن و

التذكر. و لم تكن

ترى في الحاضر

غير الأطلال

الدارسة و علامات

ما يقول عنه يوسف

السباعي ( أرض

النفاق)، و ما

يمكن أن نقول عنه

( زمان الردة).

إن المكان و

الزمان كلاهما في

هذه المراثي

مرفوض و لا يستحق

غير الأوصاف و

المرادفات و

الألقاب الرمادية

السالبة.

و لذلك غلبت على

صيغ الأفعال

تراكيب الماضي

البسيط و الماضي

التام. و لهذا

السبب اختار أن

يبدأ من لحظة

منعطف الحداثة

الأول.. حداثة

الرؤيا القلبية

المستنكرة للجدب

الروحي و لسلوك

الغدر بالوصايا و

المواعيد. و هذا

يضع مجمل تجربته

في موقع رثاء

للحداثة الميتة و

الأصيلة التي

تحولت إلى تلاعب

بالألفاظ و

المعاني ( و هو

يشير إلى ذلك

بطريقة مجازية و

مهذبة في قصيدتيه

عن يوسف الصائغ و

البياتي) ، و

رثاء للحظة و

بداهة الشعر

الأولى التي تمت

تصفيتها و

التضحية بها. لقد

سقطت من شعر

الفحول كل درجات

السلم التي وضع

أسسها قدامة بن

جعفر.. و غابت من

القصيدة الجديدة

لحظة الرهان على

البداية.

و هذه مسألة

تستوجب النحيب و

التأسي فعلا....

هوامش:

1- الشعر العربي

المعاصر. دمشق.

1980. ص 12.

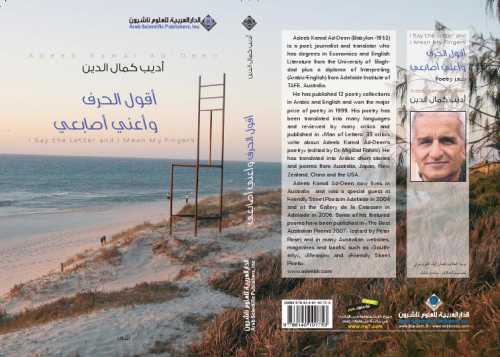

2- أقول الحرف و

أعني أصابعي.

الدار العربية

للعلوم ناشرون -

2011. ص19.

3- المجموعة

السابقة. ص26.

4- المجموعة

السابقة. ص 114.

5- الرأس المقطوع

- أنسي الحاج -

المؤسسة الجامعية

للدراسات و النشر

و التوزيع- ط 2 -

1982. ص16.

6- المجموعة

السابقة. ص26

7- أقول الحرف و

أعني أصابعي .ص

30.

8- شرح شواهد ابن

عقيل على ألفية

ابن مالك. مطبعة

دار الكتب

العربية الكبرى

مصر. عام 1329 هـ

. ص56.

9- شجرة الحروف -

دار أزمنة. 2007.

ص 39.

10- الرأس

المقطوع . ص7.

11- المجموعة

السابقة. ص10.

12- أقول الحرف و

أعني أصابعي.

ص30-31.